Tempo d'castgnidura

| "St'anno

l'è n'anada bòna da castagne e... s'p˛l tor m˛je" |

Tutte le famiglie di "sfollati" sulle nostre montagne e gli abitanti, naturalmente, ricordano ancora che durante la Seconda Guerra Mondiale le castagne erano ridiventate l'unico alimento in un periodo di miseria nera. In quegli anni (1942-1944) il paese era affollato di forestieri, scappati quassu' per sfuggire al terrore dei bombardamenti; i viveri razionati, rifornimenti scarsi: sembrò allora di essere tornati indietro di cent'anni... Alla fine di Agosto ogni campetto sul monte tornò a biondeggiare di orzo e di grano. E proprio in uno di quegli anni (1943), per l'ultima volta, il raccolto delle castagne fu provvidenzialmente abbondante. Da tempo era iniziato l'abbattimento dei secolari castagni, che gli anziani descrivono con orgoglio, tanto imponenti da richiedere le braccia di quattro o cinque uomini per misurarne la circonferenza. La folta vegetazione dei nostri monti che aveva fornito per secoli l'unico, magro alimento alimento a queste popolazioni, era insidiata ormai da due nemici: la "Castanèa", industria che nei pressi delle "Terme Puzzola" di Porretta, utilizzava su scala industriale il legno per ricavarne il tannino; e il cosiddetto "cancro del castagno", che pur senza uccidere le piante ne rinsecchiva i rami, diminuendo considerevolmente il raccolto. Ancora oggi si puo' notare, in certe zone, lo spettacolo triste dei castagneti con i secchi rami, nudi al sole, da far sembrare inverno. Ora la Castanèa non c'è piu', e il castagno, da buon montanaro, ha reagito: sta ritrovando l'antico vigore, anche se ormai il suo destino è in mano esclusivamente alla natura; nessuno infatti è rimasto a portare avanti un'antica arte che ha sempre provveduto alla cura di queste piante quando esse erano il fulcro della sussistenza delle genti di montagna. Stiamo parlando della "scacchinatura". Questa pratica non è cosa da poco. Le piante vanno periodicamente ripulite se non si vogliono piu' foglie che frutti. Settembre è mese di "armondadura". I castagneti fumano: sono sterpi, felci e "raggie" accuratamente tagliate, rastrellate e bruciate. Il terreno così ripulito attende il suo frutto pungente.

Per Santa Maria la castagna

la s'cria

per San Lucca la castagna in terra tutta,

e s'l'a ni Ŕ, a si butta.

Battere i rami con la pertica è però l'ultima risorsa; di solito le castagne "crodano" da sole e s'ammucchiano dentro le "roste". Comincia la raccolta. Il paese si spopola: dall'alba al tramonto non c'è sosta, neppure la domenica. Anche la religione si adegua alle esigenze del lavoro: il prete dice messa alle cinque, perchè tutti possano essere nel castagneto appena comincia ad albeggiare per sfruttare anche il giorno di festa. Ognuno riempie la tasca del suo grembiale: i sacchi si colmano lentamente. Si raccolgono ad una ad una, le castagne, chinati tutto il giorno, con le mani che dolgono per gli spini fra le unghie. Anche se il lavoro è fatto con cura, qualche cosa rimane sempre per i "ruspadori"; i piu' poveri che non hanno castagneti, a chi ha finito di raccogliere chiedono:<<Ha tu fatto?>>, quello risponde: <<A'jò bell'e fatto!>>, e vanno a frugare fra il "parciamme", per antica e rispettata consuetudine. Qualcuno raccoglie a "mezzadria". Si dividono il prodotto: due parti al padrone e una a chi ha faticato. Finita la raccolta bisogna subito seccare le castagne nel caniccio.

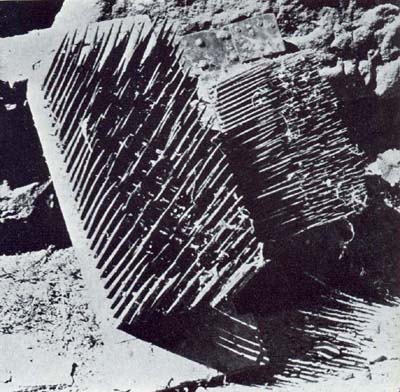

L'essiccatoio, è una solida costruzione di pietra con una porta e due piccole finestre, una in alto per introdurre le castagne, l'altra per dare luce. Il tetto è coperto a lastre di arenaria. L'interno del locale è diviso, ad una certa altezza, dal caniccio: un fitto graticcio di legni sottili su travi. Le castagne vi vengono versate sopra; sotto si accende il fuoco su una "foglarina" al centro del pavimento di lastroni. Occorrono grossi ciocchi che brucino lentamente, con molto calore e poca fiamma. Per ottenere questo effetto si copre il fuoco con la "zanza" dell'anno precedente che era stata ammucchiata in un cantone. Il fumo invade tutto l'ambiente: se tira vento Libeccio o Scirocco acceca; la Tramontana invece lo tiene su bene, e sotto la gente veglia accovacciata negli angoli, piu' in basso possibile. Favole, racconti di spiriti sono il passatempo di quella lunga attesa, adatta per tramandare vecchie storie e antiche tradizioni. L'essiccatura avviene per gradi: da principio c'è bisogno di aria per asciugare e percio' si mettono circa 25 cm di castagne; l'umidità va via, dopo si richiude la finestra per seccare. Al momento giusto si piantano tavole nel mezzo del caniccio per voltare le castagne col fuoco spento, e ammucchiando ai quattro angoli i vari strati si portano a seccatura uniforme facendo ancora fuoco per una ventina di giorni. Per sentire se son secche si tastano con i denti, specialmente quelle negli angoli e nel mezzo. Si rivoltano con la pala quintali di castagne, in mezzo al fumo denso che fa "cridare". Le castagne così seccate vengono lasciate cadere dal caniccio attraverso una fessura e insaccate. Ma il lavoro non è finito! Ci sono ancora tante notti di fatiche per ripulire il prodotto dalla buccia e dalla zanza.

Il "buzzirro" e la "regina" |

Gli strumenti per la "pistadura" sono semplici: il "buzzirro", pesante bigoncio con fondo convesso di un sol ciocco; la "regina", una specie di vanga con lo stesso appoggio per far forza col piede e, al posto della lama, tante corone di punte concentriche composte a cono. Il lavoro si svolge all'aperto, davanti al casone.

L'atto della "pistadura", compiuto da Aurelio Forlai. |

Di notte si pesta, di giorno si "vassoja": l'inverno è alle porte, i cassoni e le bocche dei marmocchi aspettano la farina. A sera gli uomini, a turno, salgono sulla sedia, impugnano la regina e battono ritmicamente nel buzzirro pieno di castagne: lentamente la buccia si stacca e si raccoglie nel fondo. Al mattino le castagne così sgrossate vengono affidate alle vigorose braccia delle donne per la vassoiatura. Vanno su un poggetto: aiutate dal vento con movimenti bruschi e regolari del corpo scuotono e sollevano la vassoia per eliminare i residui della buccia. Così una prima e una seconda volta, finchè le castagne non sono libere anche dalla zanza. Poi lungo i sentieri i muli coi basti e i portatori con la "capuccia" in testa cominciano a sfilare verso i mulini carichi di sacchi. Le castagne si misuravano a "bigongi" e "corbe": un bigoncio equivale a 36 kg, una carba a 6 bigonci, quindi a 210 kg circa. Una corba di castagne fresche da' due bigonci di castagne secche. Dopo la macinatura le case si riempiono del grato odore di farina che premia tante fatiche e rasserena l'animo al pensiero di un inverno tranquillo. I ragazzi e le ragazze si lavano ben bene i piedi e pestano la farina nei grandi cassoni perchè non vada a male: diventa durissima, tanto che bisogn spaccarla con l'accetta e setacciarla per farne "necci" e "patolle", farinate e polente.